Die neue Trustcenter-Plattform wurde am 30. August von der gematik, der Nationalen Agentur für Digitale Medizin, offiziell zugelassen und ist am 31. August in Betrieb gegangen. "Mit dem TC10 haben wir eine zukunftsfähige Plattform geschaffen, die den hohen Leistungsanforderungen der Telematikinfrastruktur gerecht wird und unseren Kundinnen und Kunden maximale Betriebssicherheit bietet", erklärt medisign-Geschäftsführer Armin Flender. "Insbesondere mit Blick auf den bundesweiten Rollout der elektronischen Patientenakte (ePA) im Oktober 2025 sind wir nun bestens aufgestellt."

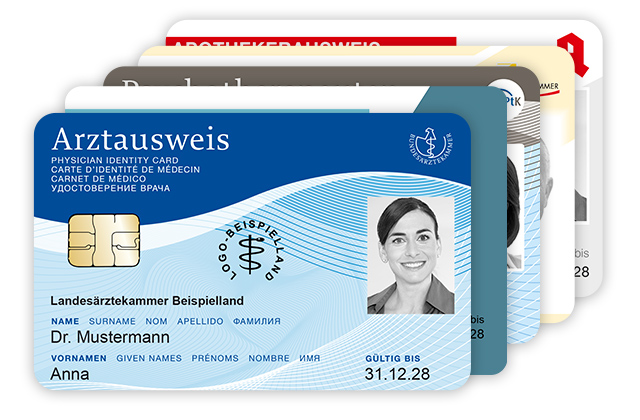

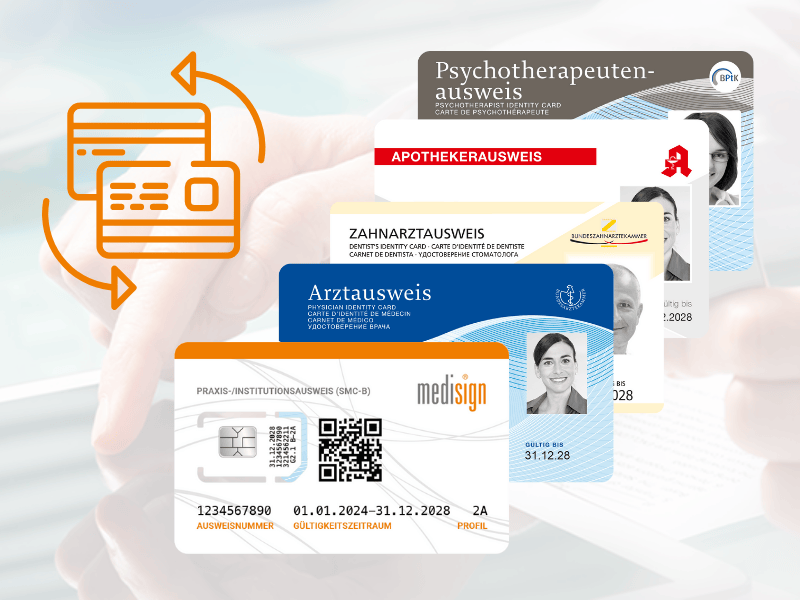

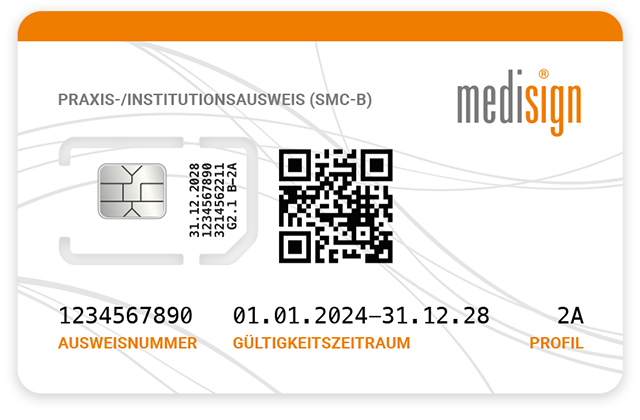

Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen wurden auch die Kartenproduktion und das Antragsportal für die elektronischen Heilberufsausweise (eHBA) sowie Praxis- und Institutionsausweise (SMC-B), das in Kürze online gehen wird, erneuert. "Mit unserer leistungsstarken Produktionsstraße können wir künftig bis zu 10.000 Karten pro Woche ausgeben", berichtet Flender. "Damit haben wir ausreichend Kapazitäten, um den bevorstehenden Tausch aller eHBA und SMC-B der Generation 2.0., die ausschließlich über RSA-Zertifikate verfügen, gemäß den Vorgaben des BSI und der gematik fristgerecht bis Ende 2025 umzusetzen."

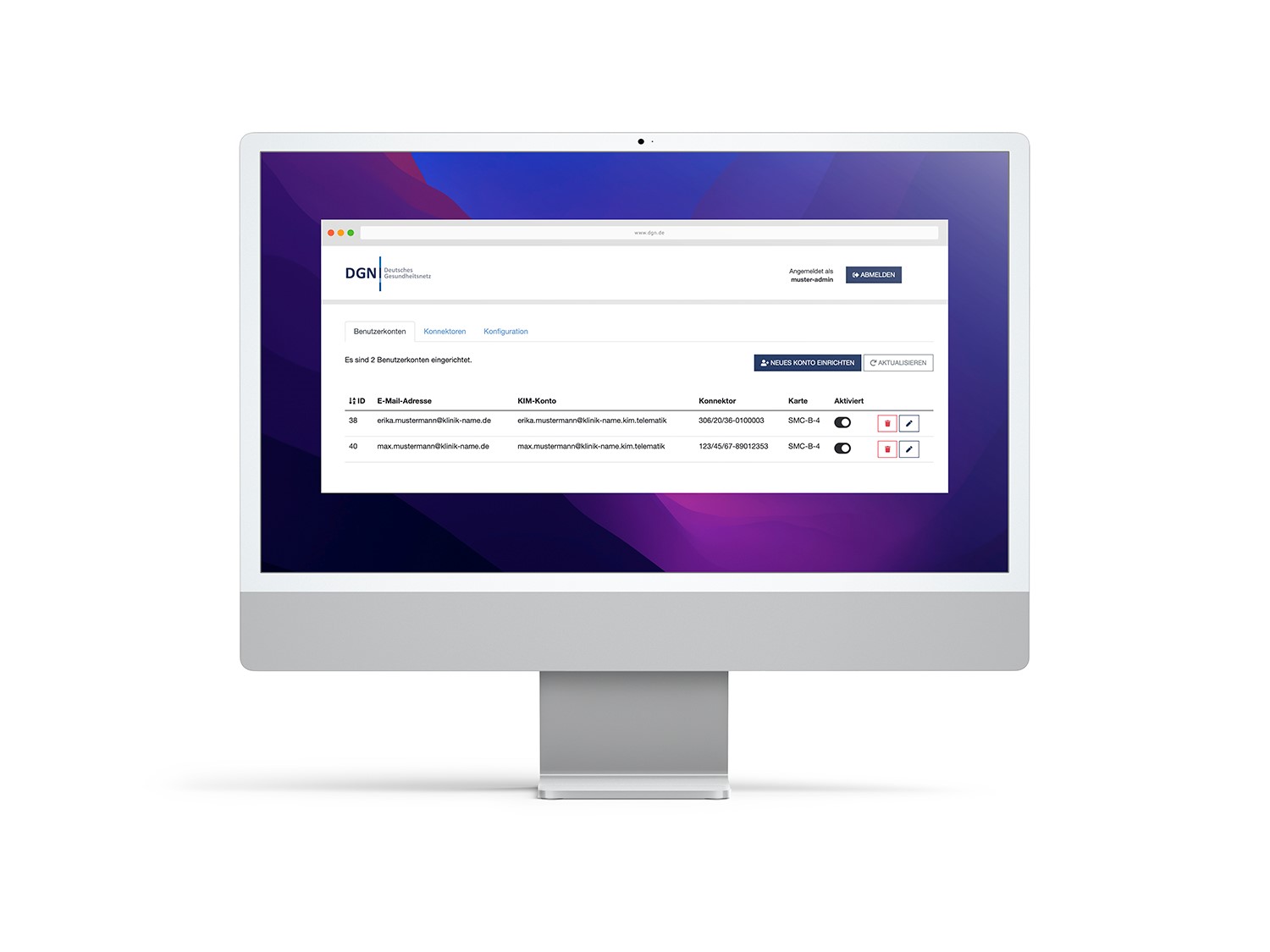

Die neue Trustcenter-Plattform, die das Deutsche Gesundheitsnetz (DGN) als technischer Dienstleister von medisign in den vergangenen 18 Monaten mit erheblichen Investitionen entwickelt hat, basiert auf modernster Container-Technologie. Sie bietet u. a. integriertes Monitoring mit Alerting und Logging, unterstützt einen Multi-Zonen- und Multi-Cluster-Betrieb für Geo-Resilienz und gewährleistet durch Standort-Resilienz, dass jeder Standort OCSP-Anfragen vollständig autark beantworten kann.

"TC10 ist speziell auf die wachsenden Anforderungen an Ausfallsicherheit, Performance, Resilienz und Sicherheit ausgerichtet", betont Flender. "Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme untermauern wir unsere Rolle als einer der führenden Vertrauensdiensteanbieter im deutschen Gesundheitswesen und schaffen die technologische Basis für einen nachhaltig stabilen Betrieb unserer Signaturprodukte innerhalb der TI in den kommenden Jahren."